活躍できるレベルの

スキルセットを獲得できるか

リスキリングの成功を

事業の成長につなげる

パーソルグループが提供する法人向けリスキリング支援サービス

お知らせ

リスキリングが

最強チームをつくる

「Reskilling Campの支援事例にもとづくリスキリングノウハウ」 をまとめたチーム・組織の成長を促進させるリーダーのための一冊です。

導入実績

リスキリングの必要性

急進的な技術革新により、

市場環境を大きく揺るがす

デジタルトランスフォーメーション。

業態・業種・企業規模を問わず、

待ったなしでの

デジタルシフトが求められています。

課題

リスキリングを推進する中で

必ず直面する壁とは?

企業主導で経営者が

旗を振り進めていくとしても、

いざ推進するには必ず課題となる「壁」がある。

この壁をどのように

解決することができるだろうか?

PROBLEM

01- 自社の経営課題に基づくリスキリング施策をイチから組み立てて実行できる人材がいない

- そもそも誰に・何を・どのレベルで教えるかを設計することが難しい

- 知識のインプットだけでは実務で使えず、一方で戦力化のためには高い学習負荷がかかる

PROBLEM

02挫折せず学び続ける、

マインドセットを醸成できるか

マインド面の壁

- 企業主導の取り組みに対し、本人の学習意欲や当事者意識をどう引き出すか

- 環境変化や学習負荷による不安が大きい中で、途中で離脱せずに完遂できるか

- 業務と学習の両立に前向きに取り組み、学びを習慣化できるか

解決策

- スキル

- マインド

- 両面を効果的にサポート

FEATURE

01着実に力が身に付く

スキル習得

の仕掛け

一人一人に最適な

学習カリキュラムを設計

- 取り組み目的/業務ニーズ/対象者スキルレベル等の諸条件をふまえて、学習テーマと到達ゴールを選定

- 専門家監修のもと、個社ニーズに最適化した学習カリキュラムを設計

アウトプット重視の

学習メソッドを採用

- インプットに終始せず、課題や対話を通じたアウトプットを重視した学習設計

- ケーススタディを用いて実際に手を動かして学ぶことで、「わかる」から「できる」に昇華させ、スムーズな実践活用につなげる

個々の理解度に合わせて

習熟サポート

- 技術専門家がテクニカルコーチとして学習者一人ひとりに伴走

- 個々の知識習得のつまずきをケアするほか、課題へのフィードバックを通じて理解深化を支援

FEATURE

02潜在能力を引き出す

マインドセット

の仕掛け

コーチングによる動機付けを強化

- キャリアコーチとの面談で、個々人のキャリアとの紐づけから学習意欲を引き出し、“学びの自分ゴト化”を促進

- コーチとの対話を通じて、本人の内省を促すことで変化意欲や成長志向を生み出す

孤立せず仲間と学び合える

プログラムを設計

- チーム学習(ピアラーニング)により、同じ目標を目指す仲間と共に試行錯誤しながら学び合う場を設定

- 利害関係なく本音をはきだせる相手として、キャリアコーチが定期的に面談し、新たな環境での不安や焦りに寄り添う

運営事務局が業務と

学習の両立を支援

- 研修プログラムの運営事務局が、毎週の学習内容や対応事項を案内・リマインドし、受講生を丁寧にフォローアップ

- 学習期間中はコーチと密に連携しながら個々の学習進捗を把握し、必要に応じてサポート

特長

スキル習得の仕掛け

個社ニーズに最適化したカリキュラム設計と

アウトプット重視の学習方法により

実践的なスキルを習得できます

個社ニーズに最適化した

カリキュラム設計と

アウトプット重視の学習方法により

実践的なスキルを習得できます

FEATURE

実現したいゴールや期待される

役割と対象者の現有知識・スキルに応じた

ベスト・カリキュラムを設計します

- 取り組み目的をヒアリングし与件を整理、

目的と手段の整合性をすり合わせ - 対象者のスキルレベルもふまえて、

到達ゴールと課題レベル、学習必要時間を調整 - 具体的な週次の学習プランに落とし込み、

カリキュラムを作成

FEATURE

アウトプット前提の学習設計により、

実践で使えるスキルを習得できます

アウトプットの真骨頂ピアラーニングで力を引き出す

ピアラーニングとは学習者同士が互いに協力しながら学び合うことで学習効果を高める手法。

講師が答えを提供するのではなく、学習者同士が試行錯誤を共にしながら、問題の解決方法や答えを自ら導き出す経験を通じて、一人で学習するよりも高い学習効果を得られる。

マインドセットの仕掛け

プロによる的確なコーチングと

定期的なパルスサーベイに基づいた

リスク評価管理を提供します

社員にとっては自分の話を聞いてくれる

安心安全の場に

利害関係なく本音をはきだせる相手として、キャリアコーチが定期的に面談。受容の姿勢で関わることで、つまずきや本音を引き出すと共に、学習や環境変化への前向きな姿勢を支援します。

FEATURE

コーチングで

的確にマインドセットを

コーチング面談の内容例:

- 今後、経験したい役割・やるべき仕事・身に着けていきたいスキルなど、お考えはありますか?

- 今回の学習テーマと今後のキャリア目標のつながりをどのようにお考えですか

- パルスサーベイの学習コンディションが下がっていますが、どのような障壁がありコンディションに影響がありましたか?

FEATURE

パルスサーベイで

常時コンディションを把握

週次のパルスサーベイ例:

以下の質問について「5=快晴」〜「1=大雨」より一番近しい状態を教えてください。

学習コンディション(進み具合、理解度)について近しいものを教えてください。

実務のコンディション(進み具合、理解度)について近しいものを教えてください。

会社にとっては社員の本音を

組織開発に活かすためのパートナーに

管理者側が学習者の状態を逐一把握するには労力がかかり、とりわけネガティブな問題は吸い上げが難しいもの。そこで、学習者個々人のコンディションや教育担当者のマネジメント状況を、コーチング面談とパルスサーベイの定期レポートによりモニタリングすることで、タイムリーな状況把握と適切なケアを可能にします。

導入事例

導入いただいているお客様の課題・効果、インタビューを掲載しています。

お役立ち情報・調査レポート

リスキリングについての最新状況や展望をお届けします。

ダウンロードしてご活用ください。

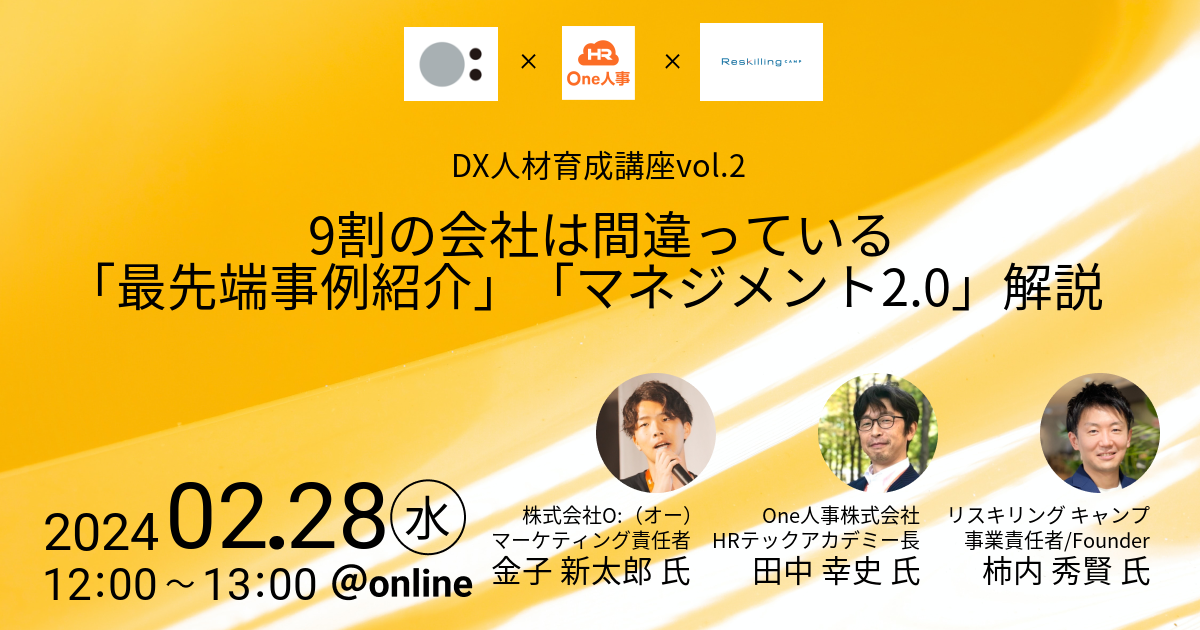

【無料資料】2024年02月28日開催 DX人材育成講座vol.2『9割の会社は間違っている!?「最先端事例紹介」「マネジメント2.0」』

【無料資料】2024年03月11日開催 1,000名企業が陥る 進まないDX人材育成の見えない「落とし穴」

【無料資料】2024年02月14日開催「人材確保×職場定着 強い組織をつくる人事戦略」